也許他比你更愛台灣-奉獻臺灣一生的葛德神父

#葛德

# 白冷會

# 天主教

# 臺東

# 國家認同

# 臺灣人

責任編輯 田佳蒨

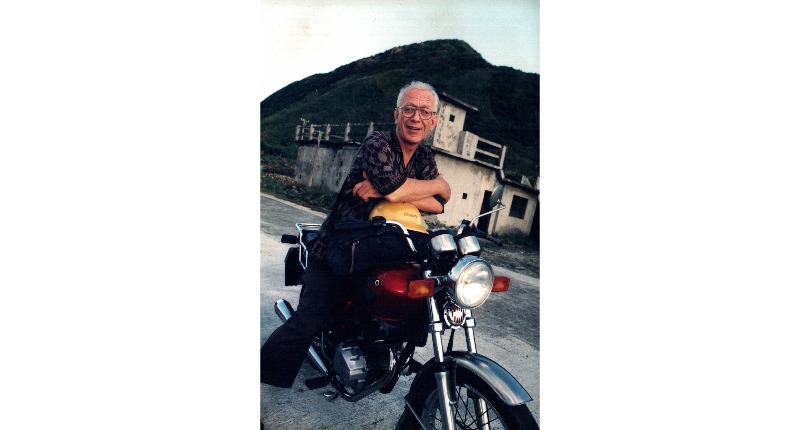

民國53年(1964)9月9日,時年28歲的葛德神父,一同與許多神職人員來到了異鄉臺灣,為了傳遞福音的使命與服務教友的緣故。除了葛德神父之外,更有多位神父和修士刻苦耕耘、犧牲奉獻給臺灣。多年過去,許多人已凋零,選擇在臺灣長眠。而即將回到瑞士的葛德神父,自己應該萬萬沒想到,再次回到故鄉時,竟然已是白髮蒼蒼,且需要拐杖扶持的老人。

葛德神父的奉獻之路

民國57年(1968),葛德神父正式接任臺東鹿野堂區主任司鐸職,在寶華、瑞和等地區築堤防、開闢良田,開墾出的百頃良田,提供阿美族人穩定的農耕收入,建立自給自足、平等互助的經濟生活新觀念。

除了在鹿野深耕多年外,也在許多部落佈道,還會定期往返蘭嶼,守護偏鄉的村民。在部落裡除了傳教,還會帶著民眾築堤防種田,更創辦幼稚園,關心偏鄉學童的教育。

葛德神父這一生協助部落改善醫療、貧窮問題,自身也學習阿美語、達悟語、布農語等,對於族群的文化教育也在所不辭,葛德神父也很常穿上原住民的服飾,進行彌撒等宗教行為,並沒有堅持固有的宗教文化形式。臺灣是一片多元文化豐富的島嶼,葛德神父喜愛這片土地上的一切,也分享他得到的一切。

葛德神父、魏主安神木、吳若石神父、歐斯定修士,四人獲取中華民國身分證

民國106年(2017)年,瑞士籍神父魏主安、葛德、吳若石及修士歐思定,四人取得了中華民國的身分證,四人隨著白冷會在臺推動傳教,在1960年代,先後來到臺灣。

四人皆深入臺東後山窮鄉僻壤之地,興學、扶貧,並透過白冷會的協助下,讓臺東得以成立公東高工、東區職訓中心、聖母醫院等地方建設,為臺東奠定現代化設施的基礎,也大幅改善各部落的生活水平。

此種無私大愛的特殊貢獻,經由內政部核准歸化國籍,臺東縣長頒發中華民國身分證,感謝四位神職人員逾半世紀的對臺灣的犧牲奉獻。

相關資訊:臺東縣政府民政處

葛德神父告別臺灣返回故鄉瑞士

這些來臺灣的神職人員們,早年開始直至今日,對於東臺灣的基礎建設與提升居民的生活水平實在功不可沒,自身刻苦耐勞、節儉一生,早年還有教會的金錢支援,若干年後,能動用到的教會金援慢慢地減少,甚至後來連資金都孤立無援。

失去了教會的協助後,許多神父們,幾乎都轉向與故鄉家人們求助,又拿著這些金錢無私地投入在東臺灣當中,然而這些神職人員晚年其實過得不是太順利,本該頤養天年的老人家,卻居住的簡陋,吃的隨便,物質上的生活稱得上「困苦」,行動上也早已沒有年輕時的步履如飛,現在人人得撐上拐杖。

葛德神父也是這樣的情況,選擇在85歲的高齡選擇回到瑞士,原因只是不想浪費臺灣的醫療與社會資源,也將臺東的天主宗教活動,交接給年輕人,葛德神父年輕時奉獻了一切給臺灣,晚年變成老人,應當是臺灣要照顧年老的長者時,卻選擇回到瑞士,他付出一切並不想要臺灣的回報,也深怕年老的他成為臺灣的負擔,這是何等的高尚情操。

即使要離開臺灣了,他還是心繫著臺東的教友、朋友、孩子們,這種無私大愛的精神,是真正存在於臺灣這片土地上的,多關心身旁的人事物、多認識自己腳下的土地、更要堅定自己的信仰與堅持的夢想,我想這是葛德神父用一生提醒我們並教會我們的事。

臺灣這塊土地從來沒有拒絕誰的到來

以上四位外國神父的故事,值得大家去反思對於國家的認同、血緣的認同、族群的認同等,這些東西皆可以透做自身的所為,還有生命品德的表現,去打破一般既定的印象;國的認同,家的認同,這些東西已經不再只是血緣上可以定義的。

超越國家與血緣,深愛著臺灣,認同臺灣的葛德神父,在最後塔上返鄉的飛機前,為前來送機的民眾送上最後的祝福彌撒,並說:

「我永遠不會忘記臺灣,這裡是我永遠的家,也祝福大家日後平安。」

當初參與臺東縣國家記憶庫的各位授權者,皆希望讓更多大眾知道並了解這些屬於臺東在地的故事,更是屬於臺灣的故事,無私的奉獻這些老照片與文物,這也是國家記憶庫的精神之一。

圖片來源: